一章「情熱、希望なんでもいいけど、僕らはここに居ちゃだめだ」前編

アンタレス一番ホームに降り立つと、地上の熱気が湿った毛布みたいに二人をくるんだ。トマーゾはその不快さに思わず鼻の上をよじらせる。

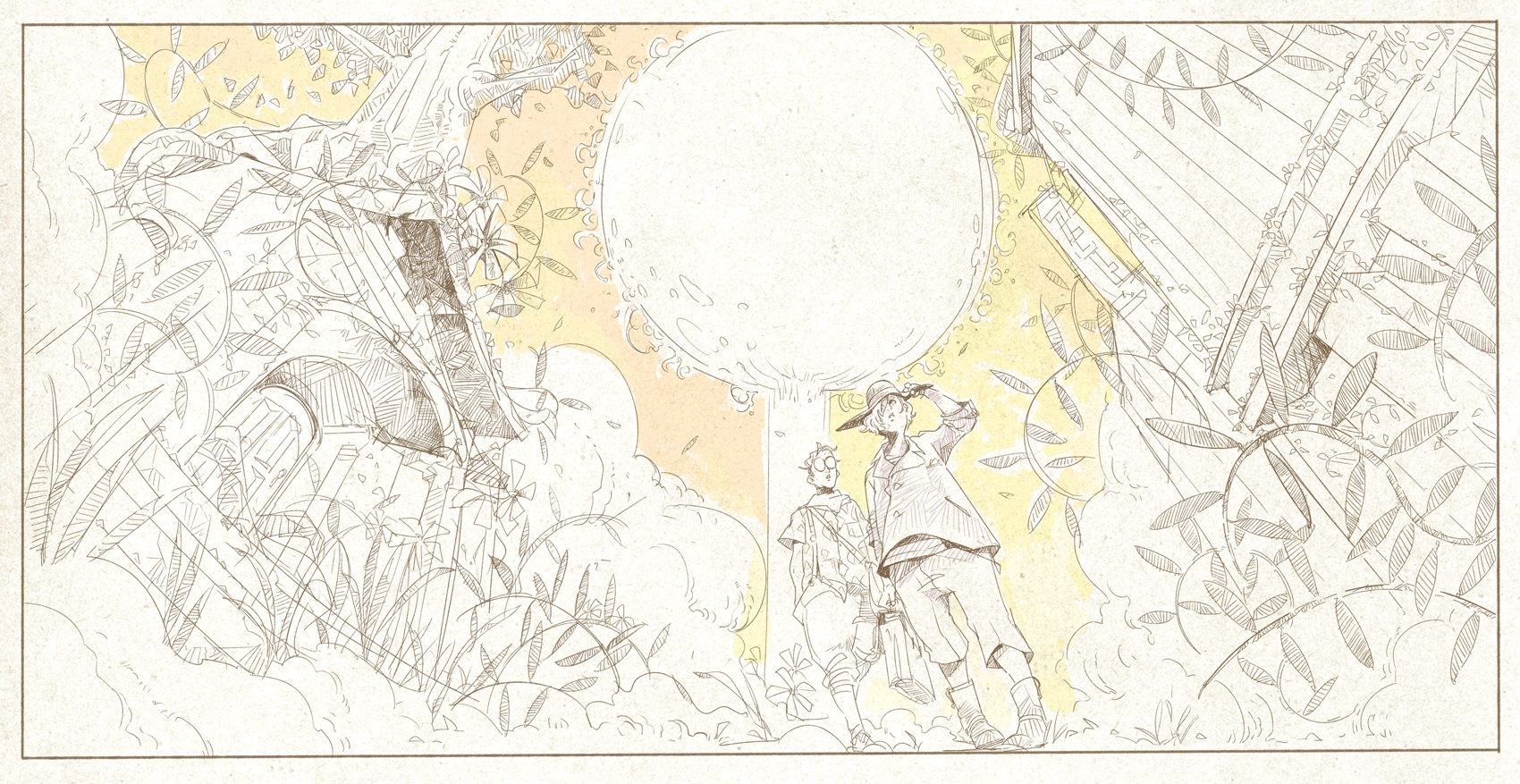

「まるで夏みたいだね」とヨハンはそびえ立つ太陽柱を見上げて言う。

小高い位置にあるこのホームからは、この星の中心街の様子が一望でき、敷き詰められた中層ビルが遥か彼方まで続く景色に、トマーゾはしばし声を失った。

その所々にビルと同じくらいの高さの木々や、何かの畑のような緑色に見える一角が点々とあり、巨大都市のようでいて、トマーゾが生まれた田舎町のような素朴さも感じられた。何より、地平線が曲線ではなく直線である事にトマーゾは驚いた。

だが実際駅から出て歩いてみると、素朴さに見えたものが、ただの荒廃だった事に気付く。舗装されたアスファルトの道路は、都市の裂傷跡であるかのようにひび割れて苔むしているし、ビルとビルの間からはカラスウリのツルが無数に這い出ていて、それらは街灯や、車道と歩道とを隔てるポールなどに絡み付き、既にこの都市が都市としての役目を終えた事を暗示している。

恐る恐る歩く二人以外には人っ子一人おらず、植物だけがこの都市の住人なのだろうとトマーゾは思った。

ビルの切れ間からたまに覗く太陽柱は、恐らくこの都市の中心だろう。宇宙の彼方で激しく燃える巨大な太陽がこの星唯一の光源のようで、紫色の光の柱が都市の地表まで伸びている。あの太陽は沈まないんだとヨハンが教えてくれた。という事はこの星には夜がないのだろうか。薄い紫色に染まる町並みを見ていると、まるで夜のようだけど、とトマーゾは思った。

二人は額の汗を拭いながら三十分程歩き続けた所で、巨大な道路が交わる四つ辻に出くわした。都市の中心部からは大分離れたみたいで、建物もまばらになり、道路の脇には木々や花々が自生している。道路自体にもアスファルトを突き破って熱帯性の植物が無数にのさばっている。

「ここはサソリの四つ辻って言うんだ」

いつものようにヨハンが教えてくれる。

「あの草はスコルピオンプラント、葉っぱの付け根がサソリのしっぽみたいなんだ」

ヨハンは若い癖に物知りだから、時々説教くさい事もある。同年代の友人からは年寄りくさいとからかわれる事もあった。でもそのお陰で大人には好かれるようだった。何より、こうやって道案内役を自ら買って出てくれるのはトマーゾとしてはありがたかった。

「あの建物だよ」

ヨハンはトマーゾの手をとり、足を速める。四つ辻の角に建っている木造の小屋が目的地のようだ。その小屋にも植物は絡み付き、木が屋根の繋ぎ目から顔を出していて、やはり人による生活感は見て取れない。

ヨハンは自分の背丈程ある草を掻き分けて玄関の扉を見つけ、迷いなく扉を開けた。

「まるで夏みたいだね」とヨハンはそびえ立つ太陽柱を見上げて言う。

小高い位置にあるこのホームからは、この星の中心街の様子が一望でき、敷き詰められた中層ビルが遥か彼方まで続く景色に、トマーゾはしばし声を失った。

その所々にビルと同じくらいの高さの木々や、何かの畑のような緑色に見える一角が点々とあり、巨大都市のようでいて、トマーゾが生まれた田舎町のような素朴さも感じられた。何より、地平線が曲線ではなく直線である事にトマーゾは驚いた。

だが実際駅から出て歩いてみると、素朴さに見えたものが、ただの荒廃だった事に気付く。舗装されたアスファルトの道路は、都市の裂傷跡であるかのようにひび割れて苔むしているし、ビルとビルの間からはカラスウリのツルが無数に這い出ていて、それらは街灯や、車道と歩道とを隔てるポールなどに絡み付き、既にこの都市が都市としての役目を終えた事を暗示している。

恐る恐る歩く二人以外には人っ子一人おらず、植物だけがこの都市の住人なのだろうとトマーゾは思った。

ビルの切れ間からたまに覗く太陽柱は、恐らくこの都市の中心だろう。宇宙の彼方で激しく燃える巨大な太陽がこの星唯一の光源のようで、紫色の光の柱が都市の地表まで伸びている。あの太陽は沈まないんだとヨハンが教えてくれた。という事はこの星には夜がないのだろうか。薄い紫色に染まる町並みを見ていると、まるで夜のようだけど、とトマーゾは思った。

二人は額の汗を拭いながら三十分程歩き続けた所で、巨大な道路が交わる四つ辻に出くわした。都市の中心部からは大分離れたみたいで、建物もまばらになり、道路の脇には木々や花々が自生している。道路自体にもアスファルトを突き破って熱帯性の植物が無数にのさばっている。

「ここはサソリの四つ辻って言うんだ」

いつものようにヨハンが教えてくれる。

「あの草はスコルピオンプラント、葉っぱの付け根がサソリのしっぽみたいなんだ」

ヨハンは若い癖に物知りだから、時々説教くさい事もある。同年代の友人からは年寄りくさいとからかわれる事もあった。でもそのお陰で大人には好かれるようだった。何より、こうやって道案内役を自ら買って出てくれるのはトマーゾとしてはありがたかった。

「あの建物だよ」

ヨハンはトマーゾの手をとり、足を速める。四つ辻の角に建っている木造の小屋が目的地のようだ。その小屋にも植物は絡み付き、木が屋根の繋ぎ目から顔を出していて、やはり人による生活感は見て取れない。

ヨハンは自分の背丈程ある草を掻き分けて玄関の扉を見つけ、迷いなく扉を開けた。

close