二章「僕らは一人では駄目だ」後編

とうとう陽が傾きはじめたようだった。木漏れ日の光の柱も弱々しい明かりとなり、これ以上は危険だとヨハンが言うので二人は引き返す事にした。結局白鳥は見つからず、二人はヘトヘトに疲れていた。ヨハンの持っていたパンも結局二人で食べてしまった。

トマーゾが道を引き返そうと歩き出したところで、目の前の茂みに白い小さな花が点々と咲いているのを見つけた。あの少女がリュックサック一杯に詰め込んでいた白い花だ。

「それはヤマアジサイだね」

ヨハンは、立ち止まるトマーゾに気付いて言った。

蒸し暑い夏の夕暮れ、アパートの一階の部屋でトマーゾは窓の外を眺めていた。時間がとてもゆっくり流れて、西日が妙に眩しくて、遠くに見える団地や電波塔が橙色に染まって、庭に咲いているヤマアジサイまで橙になって、開け放った窓から温い風が吹き込む。そしてトマーゾの隣に座る少女が穏やかに微笑む。

「思い出した」

突としてトマーゾは思い出す。

「僕は彼女と暮らしてたんだ」

少女と過ごした日々のぼやけた映像が、彩度を取り戻して明確に頭の中で流れ出した。

「やっぱり彼女を連れて行かなきゃ」

トマーゾは言うなり川を目指して走り出した。ヨハンはあっけにとられたが足を速めてトマーゾを追いかけた。

森を抜けて元居た川岸に辿り着く頃にはすっかり日も落ちて、空には多くの星が瞬きはじめていた。トマーゾは焦って少女の姿を探すが、少女は依然同じ場所に座り続けていた。

「やっぱり北極星に行こう」トマーゾがそう叫ぼうと息を吸い込んだ時だった。

少女は「あ」と呟き、対岸に目を向けたまま立ち上がる。トマーゾもつられて対岸に目を向けると、小さな、しかしとても眩しい星がひときわ輝いた。

「もう行かなきゃ」

と少女がトマーゾに向けて呟く。

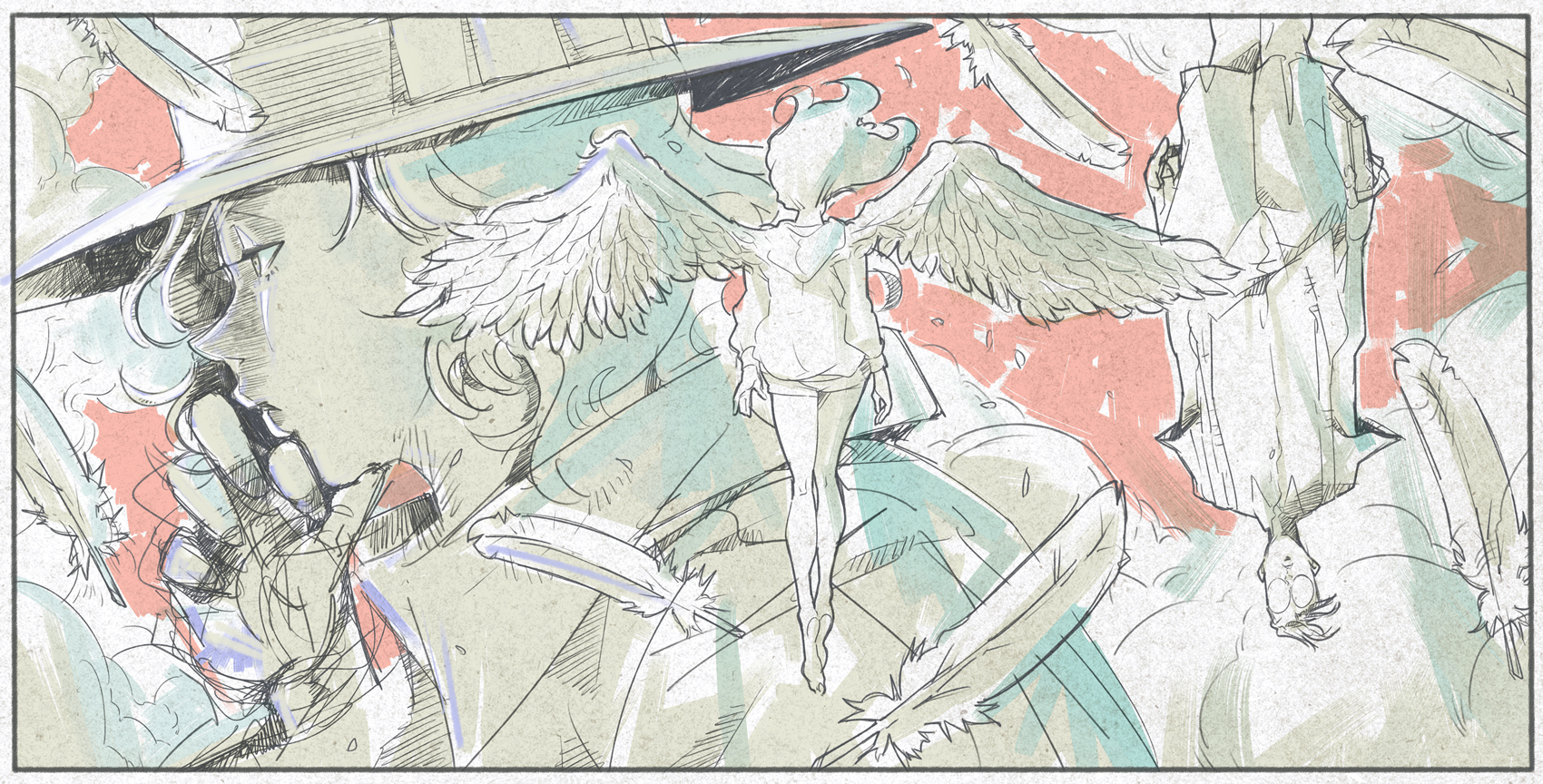

とたんに少女の両手は翼に変わり、背負ったヤマアジサイは羽毛になった。少女は白鳥に姿を変えた。

トマーゾが驚く間もなく、白鳥になった少女は翼をはためかせ飛び立つ。

夜の闇に羽ばたいた白鳥を星だけが照らす。川の水面に星空が映っていっそう美しい。トマーゾは途方に暮れ、その姿を見送るしか出来なかった。対岸彼方に姿が見えなくなるまで、白鳥になった少女をトマーゾは見つめていた。そして、いつかもこういう別れを体験した事を、拭い去れない後悔を、まざまざと思い出していた。

忘れてはいけないと思った事も、いつかは忘れてしまう。失って気付く事は多いが、それすらいつかは忘れてしまうのだから始末に負えない。忘れてはいけないという事を、忘れないでいる事は何故こんなに難しいのだろう。対岸の眩しい光を見つめながらトマーゾはそんな事を考えていた。

左手の甲に痛みを感じた。鋭い針を突き刺したような痛みだった。見ると緑色の植物の芽がトマーゾの左手の甲の皮膚を突き破って生えている。

「それはビヨウヤナギの芽だ」

いつの間にか隣に居たヨハンが息を切らせながら言う。

「ビヨウヤナギは諦めの花って呼ばれてるんだ」

夜の森は虫や獣の声でいよいよ賑やかだ。川のせせらぎは変わらず耳に優しい。

夜の向こうに何があるのか、トマーゾはそれを知りたかった。

トマーゾが道を引き返そうと歩き出したところで、目の前の茂みに白い小さな花が点々と咲いているのを見つけた。あの少女がリュックサック一杯に詰め込んでいた白い花だ。

「それはヤマアジサイだね」

ヨハンは、立ち止まるトマーゾに気付いて言った。

蒸し暑い夏の夕暮れ、アパートの一階の部屋でトマーゾは窓の外を眺めていた。時間がとてもゆっくり流れて、西日が妙に眩しくて、遠くに見える団地や電波塔が橙色に染まって、庭に咲いているヤマアジサイまで橙になって、開け放った窓から温い風が吹き込む。そしてトマーゾの隣に座る少女が穏やかに微笑む。

「思い出した」

突としてトマーゾは思い出す。

「僕は彼女と暮らしてたんだ」

少女と過ごした日々のぼやけた映像が、彩度を取り戻して明確に頭の中で流れ出した。

「やっぱり彼女を連れて行かなきゃ」

トマーゾは言うなり川を目指して走り出した。ヨハンはあっけにとられたが足を速めてトマーゾを追いかけた。

森を抜けて元居た川岸に辿り着く頃にはすっかり日も落ちて、空には多くの星が瞬きはじめていた。トマーゾは焦って少女の姿を探すが、少女は依然同じ場所に座り続けていた。

「やっぱり北極星に行こう」トマーゾがそう叫ぼうと息を吸い込んだ時だった。

少女は「あ」と呟き、対岸に目を向けたまま立ち上がる。トマーゾもつられて対岸に目を向けると、小さな、しかしとても眩しい星がひときわ輝いた。

「もう行かなきゃ」

と少女がトマーゾに向けて呟く。

とたんに少女の両手は翼に変わり、背負ったヤマアジサイは羽毛になった。少女は白鳥に姿を変えた。

トマーゾが驚く間もなく、白鳥になった少女は翼をはためかせ飛び立つ。

夜の闇に羽ばたいた白鳥を星だけが照らす。川の水面に星空が映っていっそう美しい。トマーゾは途方に暮れ、その姿を見送るしか出来なかった。対岸彼方に姿が見えなくなるまで、白鳥になった少女をトマーゾは見つめていた。そして、いつかもこういう別れを体験した事を、拭い去れない後悔を、まざまざと思い出していた。

忘れてはいけないと思った事も、いつかは忘れてしまう。失って気付く事は多いが、それすらいつかは忘れてしまうのだから始末に負えない。忘れてはいけないという事を、忘れないでいる事は何故こんなに難しいのだろう。対岸の眩しい光を見つめながらトマーゾはそんな事を考えていた。

左手の甲に痛みを感じた。鋭い針を突き刺したような痛みだった。見ると緑色の植物の芽がトマーゾの左手の甲の皮膚を突き破って生えている。

「それはビヨウヤナギの芽だ」

いつの間にか隣に居たヨハンが息を切らせながら言う。

「ビヨウヤナギは諦めの花って呼ばれてるんだ」

夜の森は虫や獣の声でいよいよ賑やかだ。川のせせらぎは変わらず耳に優しい。

夜の向こうに何があるのか、トマーゾはそれを知りたかった。

close