二章「僕らは一人では駄目だ」前編

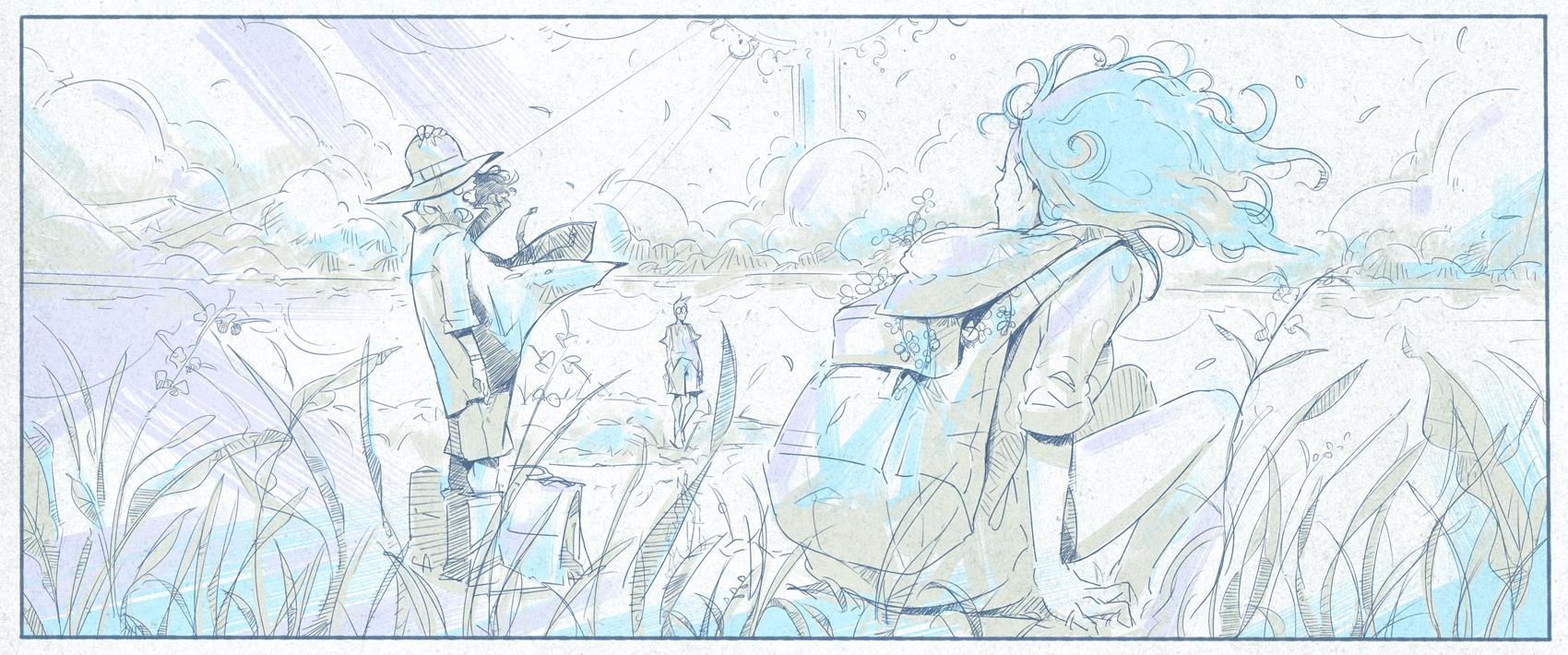

トマーゾとヨハンは川沿いを歩いていた。まるで海のように巨大な川だった。対岸は遥か遠く、インクが切れる寸前のペンで書いた頼りない線のようだ。乳白色の水が穏やかに流れ、陽の光をキラキラと反射させている。獣道は川岸に沿って果てしなく続いており、時折ヒバリの鳴き声や犬らしき遠吠えも聞こえる。川の反対側にはこれまた大きな森があり、生き生きとした生命の気配がそこかしこから感じられた。

アルタイルに着いてから、二人は半日程歩きっぱなしだったが、すっかりのどかな気持ちになって歩調も緩やかに昔話などをしつつ、獣の声が聞こえる度に足を止めては、耳を傾け、獣の名前を当て合うのだった。

「この辺りに白鳥が居るはずなんだ」

ヨハンは森を見渡しながら言う。

ヨハンが言うには、この星での目的は白鳥を探す事らしいのだが、それが自分の記憶とどんな関係があるのか、トマーゾには全く見当がつかなかった。

しばらく歩いていると、川の岸近くに大きな蓮の葉が幾つも浮かんでいるのが目立ってきた。ヨハンが言うにはオオオニバスと言うらしい。

トマーゾが物珍しそうに点々と浮かぶオオオニバスの群れを目で追いかけていると、少し先の方で川岸に座り込む人影を見つける。どうやら少女のようだ。

少女もこちらに気付いたようで、目を細めて何者かを確認するみたいにこちらの様子をうかがっている。

トマーゾは少女の姿に懐かしさを覚えた。それはどちらかというと胸が痛くなるような懐古の念だ。トマーゾはなさねばならぬ義務のような気持ちで少女に歩み寄り、何をしているのかと尋ねた。

「向こう岸に渡りたいんだ、待ってる人が居るから」と少女は小さな声で答えた。

少女は大きなリュックサックを背負っており、その開いた蓋から白い小さな花々が沢山顔を出している。花摘みでもしていたのだろうかとトマーゾは想像する。

ヨハンは不躾に言う。

「僕ら北極星に行くんだけど、もしよかったら君も来ないか?」

少女の真っ白で血の気の感じない顔に困惑の影が落ちる。

「待ってる人が居るから」

そう少女は答えると視線を対岸に戻した。

二人は拒絶されているような居心地悪さを感じ、顔を見合わせる。少女に別れを告げ白鳥探しを再開する事にした。

ヨハンが言うには、この辺りに白鳥が住み着いているらしいのだが、詳しい場所までは分からないそうだ。見通しのいい川岸で見つからないなら、きっと森の中だろうという事で、二人は深い森に入っていく事にする。

針葉樹林が見渡す限り立ち並び、足下は草や低木で茂っていて歩きにくい。木漏れ日があちこちに光の柱となってそびえ立つ。

この深い森を当てずっぽうに歩いては迷ってしまうので、川から一直線に進む事にした。ヨハンは歩きながらポケットからパンを取り出し、このパンで白鳥を誘うんだと得意気だ。

二人はもう一日中歩きっぱなしなので、座り心地良さそうな木の根元を見つけるとそれに背中をあずけては休み、そしてまた歩き出すという風に白鳥を探し続けた。

その間もトマーゾはあの少女の事が頭から離れなかった。少女とはどこかで会った事があるはずで、そしてそれは悲しい出来事として記憶の引き出しに仕舞われている。少女との過去のぼやけた映像が頭の中で映っては消える。

アルタイルに着いてから、二人は半日程歩きっぱなしだったが、すっかりのどかな気持ちになって歩調も緩やかに昔話などをしつつ、獣の声が聞こえる度に足を止めては、耳を傾け、獣の名前を当て合うのだった。

「この辺りに白鳥が居るはずなんだ」

ヨハンは森を見渡しながら言う。

ヨハンが言うには、この星での目的は白鳥を探す事らしいのだが、それが自分の記憶とどんな関係があるのか、トマーゾには全く見当がつかなかった。

しばらく歩いていると、川の岸近くに大きな蓮の葉が幾つも浮かんでいるのが目立ってきた。ヨハンが言うにはオオオニバスと言うらしい。

トマーゾが物珍しそうに点々と浮かぶオオオニバスの群れを目で追いかけていると、少し先の方で川岸に座り込む人影を見つける。どうやら少女のようだ。

少女もこちらに気付いたようで、目を細めて何者かを確認するみたいにこちらの様子をうかがっている。

トマーゾは少女の姿に懐かしさを覚えた。それはどちらかというと胸が痛くなるような懐古の念だ。トマーゾはなさねばならぬ義務のような気持ちで少女に歩み寄り、何をしているのかと尋ねた。

「向こう岸に渡りたいんだ、待ってる人が居るから」と少女は小さな声で答えた。

少女は大きなリュックサックを背負っており、その開いた蓋から白い小さな花々が沢山顔を出している。花摘みでもしていたのだろうかとトマーゾは想像する。

ヨハンは不躾に言う。

「僕ら北極星に行くんだけど、もしよかったら君も来ないか?」

少女の真っ白で血の気の感じない顔に困惑の影が落ちる。

「待ってる人が居るから」

そう少女は答えると視線を対岸に戻した。

二人は拒絶されているような居心地悪さを感じ、顔を見合わせる。少女に別れを告げ白鳥探しを再開する事にした。

ヨハンが言うには、この辺りに白鳥が住み着いているらしいのだが、詳しい場所までは分からないそうだ。見通しのいい川岸で見つからないなら、きっと森の中だろうという事で、二人は深い森に入っていく事にする。

針葉樹林が見渡す限り立ち並び、足下は草や低木で茂っていて歩きにくい。木漏れ日があちこちに光の柱となってそびえ立つ。

この深い森を当てずっぽうに歩いては迷ってしまうので、川から一直線に進む事にした。ヨハンは歩きながらポケットからパンを取り出し、このパンで白鳥を誘うんだと得意気だ。

二人はもう一日中歩きっぱなしなので、座り心地良さそうな木の根元を見つけるとそれに背中をあずけては休み、そしてまた歩き出すという風に白鳥を探し続けた。

その間もトマーゾはあの少女の事が頭から離れなかった。少女とはどこかで会った事があるはずで、そしてそれは悲しい出来事として記憶の引き出しに仕舞われている。少女との過去のぼやけた映像が頭の中で映っては消える。

close