四章「故郷のヒメリンゴ啄んだ鳥になるか」前編

こぐま座コカブの駅に降り立った。北極星であるポラリスもこぐま座なので、この旅ももう終盤だろうとトマーゾは感じていた。

思い返せば、北極星に行けば幸福になれると言い出したのはヨハンだった。そんな言葉などトマーゾは信じていなかった。自分の過去を巡るこの旅は、悲しさや虚しさに直面してばかりだったが、なにか避けてはいけない道筋のように感じていた。

コカブの駅は木造の簡素な作りで、今まで見て来たどの駅よりも小さかった。無人の改札口を通り過ぎ、数人が座れる小さな木の椅子や薪ストーブが置かれた待合室を通り抜ける。

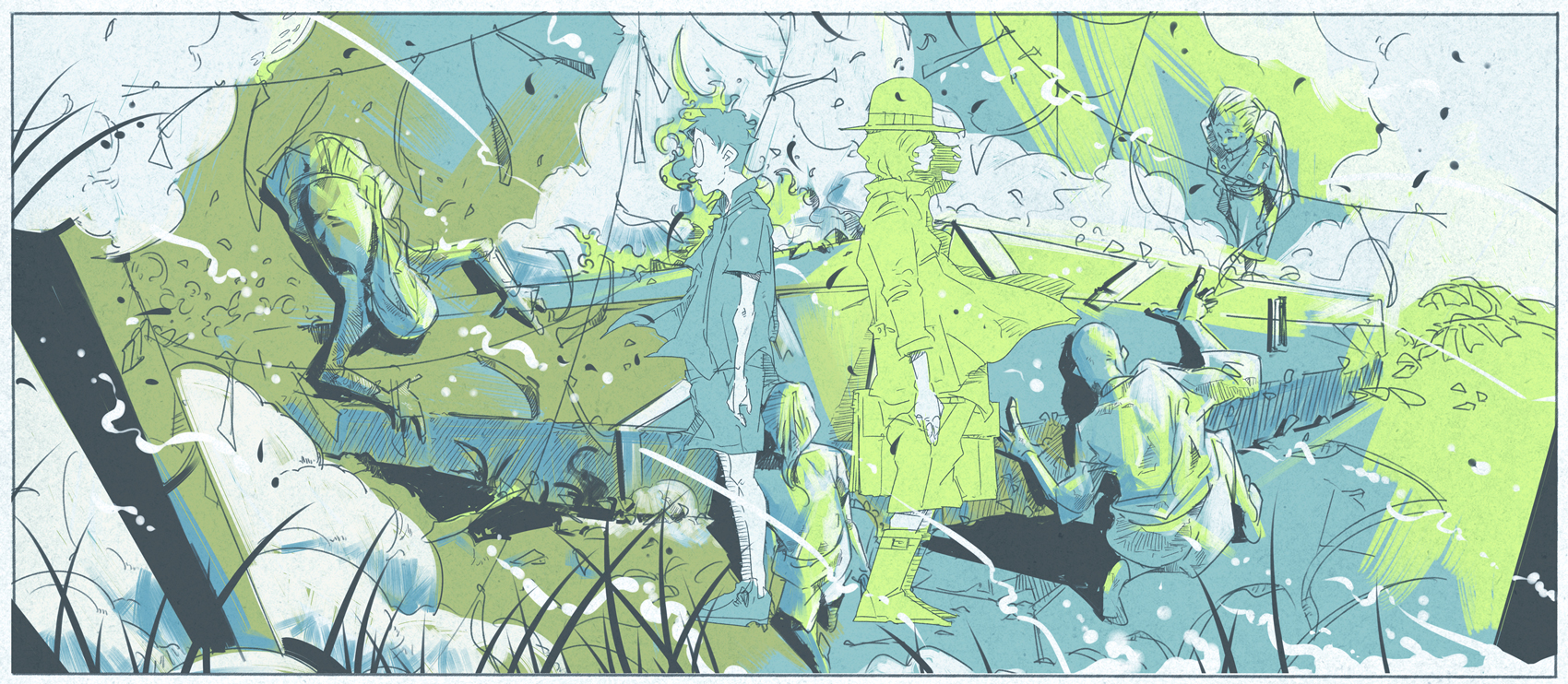

駅を出ると砂利が敷かれた申し訳程度のロータリーがあり、それ以外はほとんど草むらだった。

「とんでもなく田舎でしょ」

ヨハンが笑いながら言う。

「故郷を思い出すよ」

トマーゾも笑いながらロータリーから続く砂利道を進んだ。

砂利道はしだいに舗装されたアスファルトの道になり、民家や道端に止められた車なども見られるようになってきた。小さな商店や旅館のような建物もあり、田舎なりに人の営みの活気が感じられる町並みだ。しかし先ほどから人の姿が見当たらない。どの建物にも生活の残り香のような気配が感じられるので、無人の町という事はないだろうけど、とトマーゾは思う。

やがて長い下り坂にさしかかった所で、この町の全景が一望できた。古びた家々がまばらに並び、その間を縫うように細い道路が横たわっている。思ったより小さく、端から端まで歩いても一時間程だろうか。そして何より、坂を真っ直ぐ下った先、集落を通り過ぎた辺りに海が見えた事でトマーゾは喜び歩みを速める。ヨハンもそれに続くが、どこか物憂気な顔で言葉数も少なかった。

海辺には漁船が泊まり、桟橋や積上ったテトラポッドも見える。長い坂道を下りながら「懐かしいね」と、トマーゾは子供の頃テトラポットの隙間に潜ってかくれんぼした思い出話をしだす。ヨハンも笑ってそれを聞いている。潮の匂いが記憶の仔細な部分まで鮮明にさせる。ウミネコの鳴き声が聞こえだした。

坂道は下りきった所で大通りと交差していた。その大通りに大勢の人達が列を作って歩いているのが見えた。皆黒い服を着ており、互いに話す訳でもなくゆっくりと歩いている。大通りから海方面の小道にその列は続いているようだった。

葬列だ、とトマーゾは気付いた。さっきまでの思い出に浸った心地よい気持ちが途端に沈む。ヨハンを振り返ると「こっちだよ」と葬列が続く小道にトマーゾを促した。

小道に入って葬列をなぞるように道を進む。列には老若男女、様々な人が並んでいる。子供が少ないのは田舎だからかもしれない。この列の長さからするとこの町中の人達が集まっているのではないかとトマーゾは思った。

思い返せば、北極星に行けば幸福になれると言い出したのはヨハンだった。そんな言葉などトマーゾは信じていなかった。自分の過去を巡るこの旅は、悲しさや虚しさに直面してばかりだったが、なにか避けてはいけない道筋のように感じていた。

コカブの駅は木造の簡素な作りで、今まで見て来たどの駅よりも小さかった。無人の改札口を通り過ぎ、数人が座れる小さな木の椅子や薪ストーブが置かれた待合室を通り抜ける。

駅を出ると砂利が敷かれた申し訳程度のロータリーがあり、それ以外はほとんど草むらだった。

「とんでもなく田舎でしょ」

ヨハンが笑いながら言う。

「故郷を思い出すよ」

トマーゾも笑いながらロータリーから続く砂利道を進んだ。

砂利道はしだいに舗装されたアスファルトの道になり、民家や道端に止められた車なども見られるようになってきた。小さな商店や旅館のような建物もあり、田舎なりに人の営みの活気が感じられる町並みだ。しかし先ほどから人の姿が見当たらない。どの建物にも生活の残り香のような気配が感じられるので、無人の町という事はないだろうけど、とトマーゾは思う。

やがて長い下り坂にさしかかった所で、この町の全景が一望できた。古びた家々がまばらに並び、その間を縫うように細い道路が横たわっている。思ったより小さく、端から端まで歩いても一時間程だろうか。そして何より、坂を真っ直ぐ下った先、集落を通り過ぎた辺りに海が見えた事でトマーゾは喜び歩みを速める。ヨハンもそれに続くが、どこか物憂気な顔で言葉数も少なかった。

海辺には漁船が泊まり、桟橋や積上ったテトラポッドも見える。長い坂道を下りながら「懐かしいね」と、トマーゾは子供の頃テトラポットの隙間に潜ってかくれんぼした思い出話をしだす。ヨハンも笑ってそれを聞いている。潮の匂いが記憶の仔細な部分まで鮮明にさせる。ウミネコの鳴き声が聞こえだした。

坂道は下りきった所で大通りと交差していた。その大通りに大勢の人達が列を作って歩いているのが見えた。皆黒い服を着ており、互いに話す訳でもなくゆっくりと歩いている。大通りから海方面の小道にその列は続いているようだった。

葬列だ、とトマーゾは気付いた。さっきまでの思い出に浸った心地よい気持ちが途端に沈む。ヨハンを振り返ると「こっちだよ」と葬列が続く小道にトマーゾを促した。

小道に入って葬列をなぞるように道を進む。列には老若男女、様々な人が並んでいる。子供が少ないのは田舎だからかもしれない。この列の長さからするとこの町中の人達が集まっているのではないかとトマーゾは思った。

close