五章「いつか全てが上手く行くなら、涙は通り過ぎる駅だ」前編

“夜の向こうに何があるのか。トマーゾはそれを知りたかった”

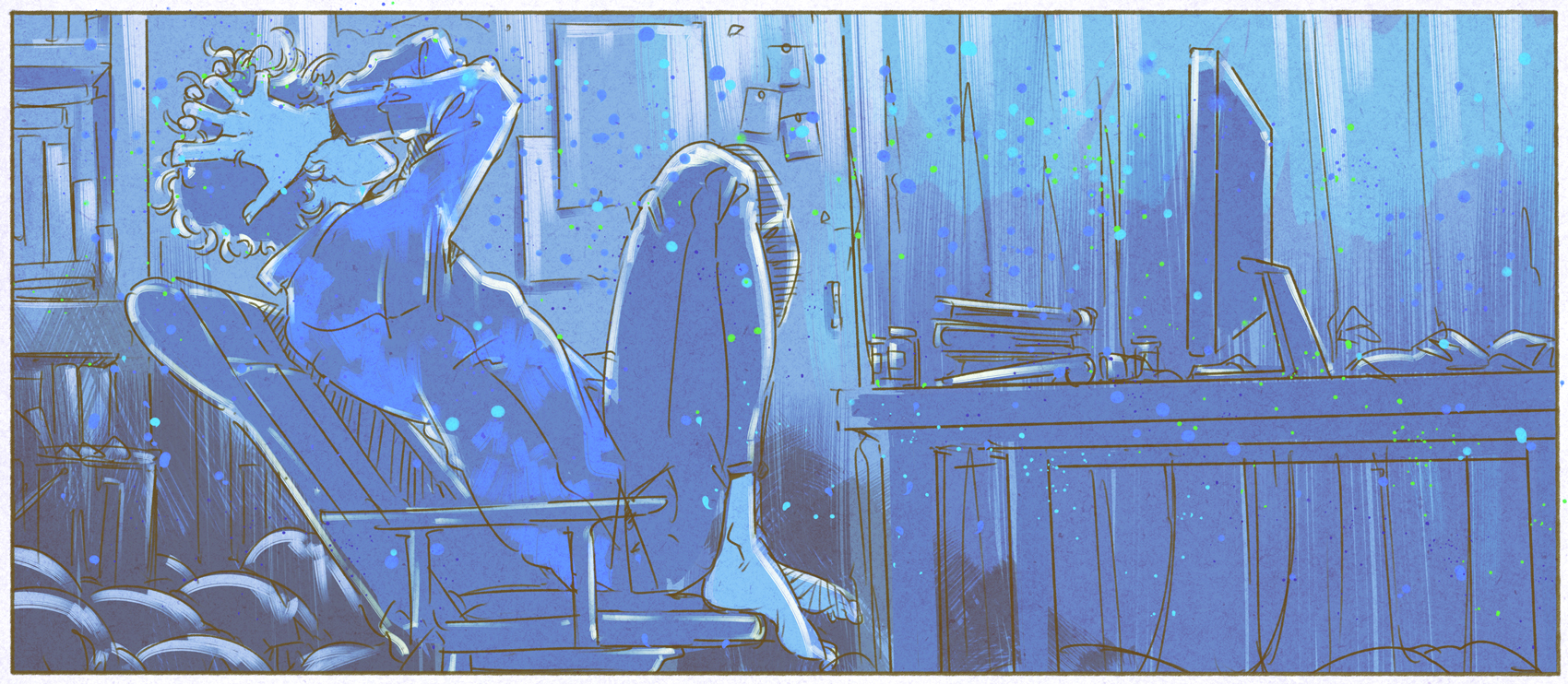

トマーゾはパソコンにそこまで打ち込むと、椅子の背もたれに体重をあずけた。

ディスプレイに映る時計を見るともう真夜中過ぎだ。パソコンとテレビの明かりだけの薄暗い部屋は散らかっていて、ペットボトルやスナック菓子の空き袋が散乱している。数日前から放置してある食べかけのパンからは腐臭が漂い、パソコンを乗せてあるテーブルの上には、抗精神病薬の錠剤や文庫本が整然と並べられていた。その規則正しさとは裏腹に、数年に渡り積もった埃の層だけがトマーゾの歴史そのものに思えた。

六畳程の部屋の角にあるタンスの上には、枯れたビヨウヤナギが花瓶に挿してある。以前は毎日のように水をやっていたけれど、こうやって物語を書く事に夢中になってからは、もう水もやっていない。時々ビヨウヤナギは嘲笑するように、トマーゾがこれまで人生で犯して来た失敗をつらつらと語るので、トマーゾとしては枯れてくれて清々していた。

そのタンスの隣には作業服や安全帯など、以前工事現場で働いていた時に使っていた仕事道具が小さな山を築いている。もう二度と使う事もないだろうが、遮光眼鏡だけは今でもよく使う。太陽の光が嫌いなトマーゾにとっては、昼の間自分を守ってくれる欠かせない物だった。

トマーゾがこの部屋に閉じこもるようになったのは、もう二年も前だったろうか。もっともトマーゾ自身に時間の感覚などないのだが。

親しい友人が事故で死んでしまったのがきっかけだった。

始めは出掛けるのが億劫になるくらいだったが、母が身の回りの世話をしてくれるのも手伝って、遂には一歩も外に出ない生活になった。インターネットがあればトマーゾは退屈しなかった。自分が好きな小説を語り合うコミュニティーで、毎日のように掲示板でやり取りしていた。そこでは友達も多かった。トマーゾという名前もそこでのハンドルネームだ。自分の名前なんて忘れてしまった。名前など、読んでくれる人がいて初めて必要になるのだから。

そうこうしている内に、自分でも小説を書きたくなった。実際に書いてウェブサイトに投稿すると、数件のコメントがついた。それが嬉しくて、それからはずっと文章を書く事に夢中だ。今は、自身の統合失調症の症状を下敷きにしたファンタジー小説を書いている。部屋に散乱している過去の記憶を拾い集めては文章にしていく作業は楽しいものだったし、何より充実感があった。これを誰かが読んでくれると思うと胸が高鳴った。

そろそろ時間だ、とトマーゾは思った。毎日同じ時間、午前二時過ぎ、決まって来客があるのだ。

やおら部屋の扉が開かれる。トマーゾそっくりな男と、昔死んだトマーゾの友人が部屋に入ってくる。彼らは毎日訪れ、トマーゾの行動を監視しているのだ。

トマーゾは急いでキーボードに手を乗せ、この状況を文章として記録しようと、一心不乱に文字を打ち込む。この作業は小説の題材にする為というのもあったが、どちらかというと恐怖心を打ち消す為の儀式のようなものだった。

「迎えに来たよ」

とトマーゾそっくりな男が言う。トマーゾは無視して文章を打ち続ける。

昔死んだトマーゾの友人が「もう手遅れみたいだね」と言う。

こうやってトマーゾを嘲笑するのが二人の手口だった。トマーゾが狼狽え傷つくのを嘲笑うつもりなのだ。

トマーゾはパソコンにそこまで打ち込むと、椅子の背もたれに体重をあずけた。

ディスプレイに映る時計を見るともう真夜中過ぎだ。パソコンとテレビの明かりだけの薄暗い部屋は散らかっていて、ペットボトルやスナック菓子の空き袋が散乱している。数日前から放置してある食べかけのパンからは腐臭が漂い、パソコンを乗せてあるテーブルの上には、抗精神病薬の錠剤や文庫本が整然と並べられていた。その規則正しさとは裏腹に、数年に渡り積もった埃の層だけがトマーゾの歴史そのものに思えた。

六畳程の部屋の角にあるタンスの上には、枯れたビヨウヤナギが花瓶に挿してある。以前は毎日のように水をやっていたけれど、こうやって物語を書く事に夢中になってからは、もう水もやっていない。時々ビヨウヤナギは嘲笑するように、トマーゾがこれまで人生で犯して来た失敗をつらつらと語るので、トマーゾとしては枯れてくれて清々していた。

そのタンスの隣には作業服や安全帯など、以前工事現場で働いていた時に使っていた仕事道具が小さな山を築いている。もう二度と使う事もないだろうが、遮光眼鏡だけは今でもよく使う。太陽の光が嫌いなトマーゾにとっては、昼の間自分を守ってくれる欠かせない物だった。

トマーゾがこの部屋に閉じこもるようになったのは、もう二年も前だったろうか。もっともトマーゾ自身に時間の感覚などないのだが。

親しい友人が事故で死んでしまったのがきっかけだった。

始めは出掛けるのが億劫になるくらいだったが、母が身の回りの世話をしてくれるのも手伝って、遂には一歩も外に出ない生活になった。インターネットがあればトマーゾは退屈しなかった。自分が好きな小説を語り合うコミュニティーで、毎日のように掲示板でやり取りしていた。そこでは友達も多かった。トマーゾという名前もそこでのハンドルネームだ。自分の名前なんて忘れてしまった。名前など、読んでくれる人がいて初めて必要になるのだから。

そうこうしている内に、自分でも小説を書きたくなった。実際に書いてウェブサイトに投稿すると、数件のコメントがついた。それが嬉しくて、それからはずっと文章を書く事に夢中だ。今は、自身の統合失調症の症状を下敷きにしたファンタジー小説を書いている。部屋に散乱している過去の記憶を拾い集めては文章にしていく作業は楽しいものだったし、何より充実感があった。これを誰かが読んでくれると思うと胸が高鳴った。

そろそろ時間だ、とトマーゾは思った。毎日同じ時間、午前二時過ぎ、決まって来客があるのだ。

やおら部屋の扉が開かれる。トマーゾそっくりな男と、昔死んだトマーゾの友人が部屋に入ってくる。彼らは毎日訪れ、トマーゾの行動を監視しているのだ。

トマーゾは急いでキーボードに手を乗せ、この状況を文章として記録しようと、一心不乱に文字を打ち込む。この作業は小説の題材にする為というのもあったが、どちらかというと恐怖心を打ち消す為の儀式のようなものだった。

「迎えに来たよ」

とトマーゾそっくりな男が言う。トマーゾは無視して文章を打ち続ける。

昔死んだトマーゾの友人が「もう手遅れみたいだね」と言う。

こうやってトマーゾを嘲笑するのが二人の手口だった。トマーゾが狼狽え傷つくのを嘲笑うつもりなのだ。

close